Grundlagen der Funktionsweise von Asynchronmotoren

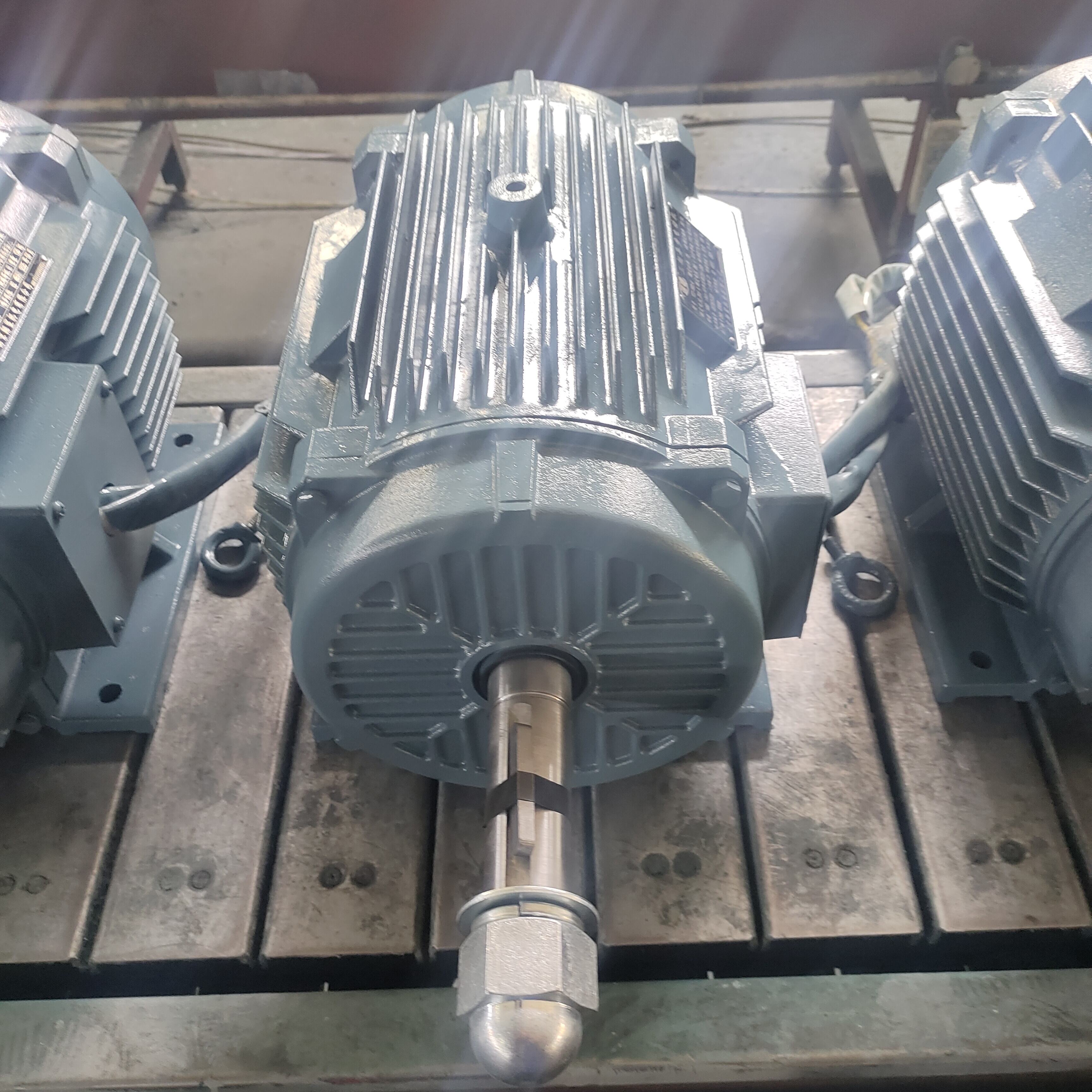

Asynchrone Elektromotoren , auch als Induktionsmotoren bekannt, bilden die Grundlage für industrielle Maschinen und Anlagen weltweit. Diese leistungsstarken Arbeitstiere wandeln elektrische Energie durch elektromagnetische Induktion in mechanische Energie um und arbeiten bei sachgemäßer Wartung mit bemerkenswerter Effizienz. Ihre weite Verbreitung in verschiedenen Branchen resultiert aus ihrem robusten Design, der Kosteneffizienz und den vergleichsweise einfachen Wartungsanforderungen.

Das grundlegende Prinzip eines asynchronen Elektromotors besteht darin, ein sich drehendes Magnetfeld im Stator zu erzeugen, das Strom im Rotor induziert und so Drehmoment erzeugt. Dieser Prozess erfolgt ohne physische elektrische Verbindungen zum Rotor, wodurch diese Motoren besonders zuverlässig und langlebig sind. Wie bei allen mechanischen Systemen können jedoch Probleme auftreten, die Aufmerksamkeit und Reparatur erfordern.

Wichtige Komponenten und deren Funktionen

Statorbaugruppe und Wicklungen

Der Stator bildet den stationären Teil eines asynchronen Elektromotors und besteht aus laminierten Stahlkernen mit eingebetteten Kupferwicklungen. Diese Wicklungen erzeugen bei Einspeisung von Drehstrom ein sich drehendes Magnetfeld, das für den Motorbetrieb unerlässlich ist. Eine regelmäßige Inspektion der Statorwicklungen hilft dabei, mögliche Probleme wie Isolationsausfälle oder Überhitzung zu erkennen, bevor es zu schwerwiegenden Ausfällen kommt.

Die korrekte Ausrichtung des Stators und die Gewährleistung sauberer, verschmutzungsfreier Wicklungen verlängern die Lebensdauer des Motors erheblich. Umweltfaktoren wie Feuchtigkeit, Staub und übermäßige Hitze können die Integrität der Wicklungen beeinträchtigen, weshalb regelmäßige Reinigung und Schutz für eine optimale Leistung entscheidend sind.

Rotoraufbau und häufige Probleme

Der Rotor, das rotierende Bauteil des Motors, weist sorgfältig konstruierte Leiterstäbe und Endringe auf, die eine käfigähnliche Struktur bilden. Diese Kurzschlussläuferkonstruktion ermöglicht einen robusten Betrieb, kann jedoch unter verschiedenen Problemen leiden, darunter gebrochene Stäbe, Beschädigungen der Endringe oder Lagerausfälle. Das Verständnis der Rotordynamik hilft bei der frühzeitigen Erkennung von Problemen und der Verhinderung katastrophaler Ausfälle.

Die regelmäßige Überwachung der Rotorleistung durch Vibrationsanalyse und Temperaturmessungen liefert wertvolle Hinweise auf mögliche Probleme. Eine frühzeitige Intervention bei Erkennung von Anomalien kann kostspielige Ausfallzeiten und umfangreiche Reparaturen verhindern.

Erkennen und Diagnostizieren von Motorproblemen

Elektrische Fehlererkennung

Elektrische Fehler in asynchronen Elektromotoren zeigen sich oft durch Symptome wie übermäßige Wärmeentwicklung, ungewöhnliche Geräusche oder Leistungsstörungen. Häufige elektrische Probleme sind Phasenunsymmetrie, Isolationsausfälle und Spannungsprobleme. Der Einsatz von Diagnosegeräten wie Multimeter und Isolationsprüfgeräten hilft dabei, spezifische elektrische Probleme zu lokalisieren.

Moderne Überwachungssysteme können Echtzeitdaten zur Motorleistung bereitstellen und ermöglichen so vorbeugende Wartungsmaßnahmen. Diese proaktive Herangehensweise trägt dazu bei, unerwartete Ausfälle zu vermeiden und die Wartungsplanung zu optimieren.

Mechanische Störungsanalyse

Mechanische Probleme betreffen typischerweise Lagerabnutzung, Wellenverkippung oder Ausfälle des Kühlsystems. Diese Probleme erzeugen oft charakteristische Symptome wie Vibrationsmuster oder ungewöhnliche Geräusche. Regelmäßige mechanische Inspektionen, einschließlich der Beurteilung des Lagerzustands und der Ausrichtungsprüfung, sind entscheidend für die Aufrechterhaltung der Motorenzuverlässigkeit.

Durch die Anwendung eines systematischen Ansatzes für die mechanische Wartung, einschließlich angemessener Schmierpläne und Ausrichtungsprozesse, wird die Wahrscheinlichkeit schwerwiegender mechanischer Ausfälle erheblich verringert.

Präventive Wartungsstrategien

Routinemäßige Inspektionsprotokolle

Die Entwicklung umfassender Inspektionsprotokolle für asynchrone Elektromotoren stellt eine einheitliche Überwachung und Wartung sicher. Diese Protokolle sollten regelmäßige Kontrollen des Lagers, der Wickeltemperatur, der Vibrationswerte und des Isolationswiderstands umfassen. Die Dokumentation der Inspektionsergebnisse hilft, die Entwicklung der motorischen Gesundheit im Laufe der Zeit zu verfolgen.

Die Ausbildung des Wartungspersonals in geeignete Inspektionstechniken und die Bereitstellung geeigneter Werkzeuge und Ausrüstung sorgen für eine wirksame Durchführung der vorbeugenden Wartung. Regelmäßige Aktualisierungen der Wartungsverfahren auf der Grundlage beobachteter Muster und neuester Technologien helfen, die Motorpflege zu optimieren.

Leistungsüberwachungssysteme

Moderne Überwachungstechnologien bieten anspruchsvolle Möglichkeiten, die Leistung eines asynchronen Elektromotors zu erfassen. Diese Systeme können Parameter wie Stromzufuhr, Temperatur, Vibration und Geschwindigkeit in Echtzeit messen. Die Analyse dieser Daten hilft, Probleme zu erkennen, bevor sie zu Fehlern führen.

Die Integration von Überwachungssystemen mit Wartungsmanagementsoftware ermöglicht automatisierte Warnmeldungen und geplante Wartung auf der Grundlage des tatsächlichen Motorzustands und nicht in festen Zeitintervallen. Dieser Ansatz optimiert die Wartungsressourcen und maximiert gleichzeitig die Zuverlässigkeit des Motors.

Fehlerbehebung und Reparaturtechniken

Notfallreaktionsverfahren

Wenn ein asynchroner Elektromotor ausfällt, hilft ein eingerichtetes Notfallverfahren, Ausfallzeiten zu minimieren und sekundäre Schäden zu vermeiden. Diese Verfahren sollten Sicherheitsprotokolle, diagnostische Schritte und klare Richtlinien für die Entscheidung über Reparaturen und Ersetzungen umfassen.

Die Pflege eines Bestands an kritischen Ersatzteilen und der Aufbau von Beziehungen zu zuverlässigen Reparaturdienstleistern gewährleisten eine schnelle Reaktion bei Notfällen. Die Dokumentation von Notfallmaßnahmen und regelmäßige Schulungen des Personals bereiten Organisationen auf eine effiziente Problemlösung vor.

Empfohlene Reparaturpraktiken

Für die ordnungsgemäße Reparatur von asynchronen Elektromotoren sind Sorgfalt und die Einhaltung der Herstellerspezifikationen erforderlich. Dazu gehört die Verwendung geeigneter Ersatzteile, die Beachtung korrekter Montageverfahren und eine gründliche Prüfung nach der Reparatur. Qualitätskontrollmaßnahmen stellen sicher, dass die Reparaturen den geforderten Standards entsprechen und die volle Funktionsfähigkeit des Motors wiederhergestellt wird.

Die Dokumentation von Reparaturverfahren, einschließlich Fotografien und detaillierter Notizen, hilft dabei, die Reparaturqualität sicherzustellen und liefert wertvolles Referenzmaterial für zukünftige Wartungsarbeiten. Regelmäßige Überprüfungen und Aktualisierungen der Reparaturpraktiken gewährleisten die Übereinstimmung mit den aktuellen Industriestandards.

Häufig gestellte Fragen

Wie oft sollte ein asynchroner Elektromotor gewartet werden?

Regelmäßige Wartungsintervalle liegen typischerweise zwischen quartalsweise und jährlich, abhängig von den Betriebsbedingungen und der Kritikalität des Motors. Durch kontinuierliche Überwachung und zustandsbasierte Wartung können diese Intervalle jedoch an die tatsächliche Motorleistung und Umweltfaktoren angepasst werden.

Welche Anzeichen deuten auf einen bevorstehenden Motorausfall hin?

Wichtige Warnsignale sind ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen, übermäßige Wärmeentwicklung, Leistungsabfall, erhöhter Energieverbrauch und unregelmäßiges Anlaufverhalten. Eine frühzeitige Erkennung dieser Symptome durch regelmäßige Überwachung hilft, katastrophale Ausfälle zu vermeiden.

Wann sollte ein Motor ausgetauscht statt repariert werden?

Ein Austausch sollte in Betracht gezogen werden, wenn die Reparaturkosten 50–70 % der Kosten eines neuen Motors übersteigen, wenn Effizienzverbesserungen die Investition rechtfertigen oder wenn der Motor bereits mehrfach umfangreich repariert wurde. Auch Alter, Verfügbarkeit von Ersatzteilen und Anforderungen kritischer Anwendungen beeinflussen diese Entscheidung.